Ateliergespräch - Fernando de Brito

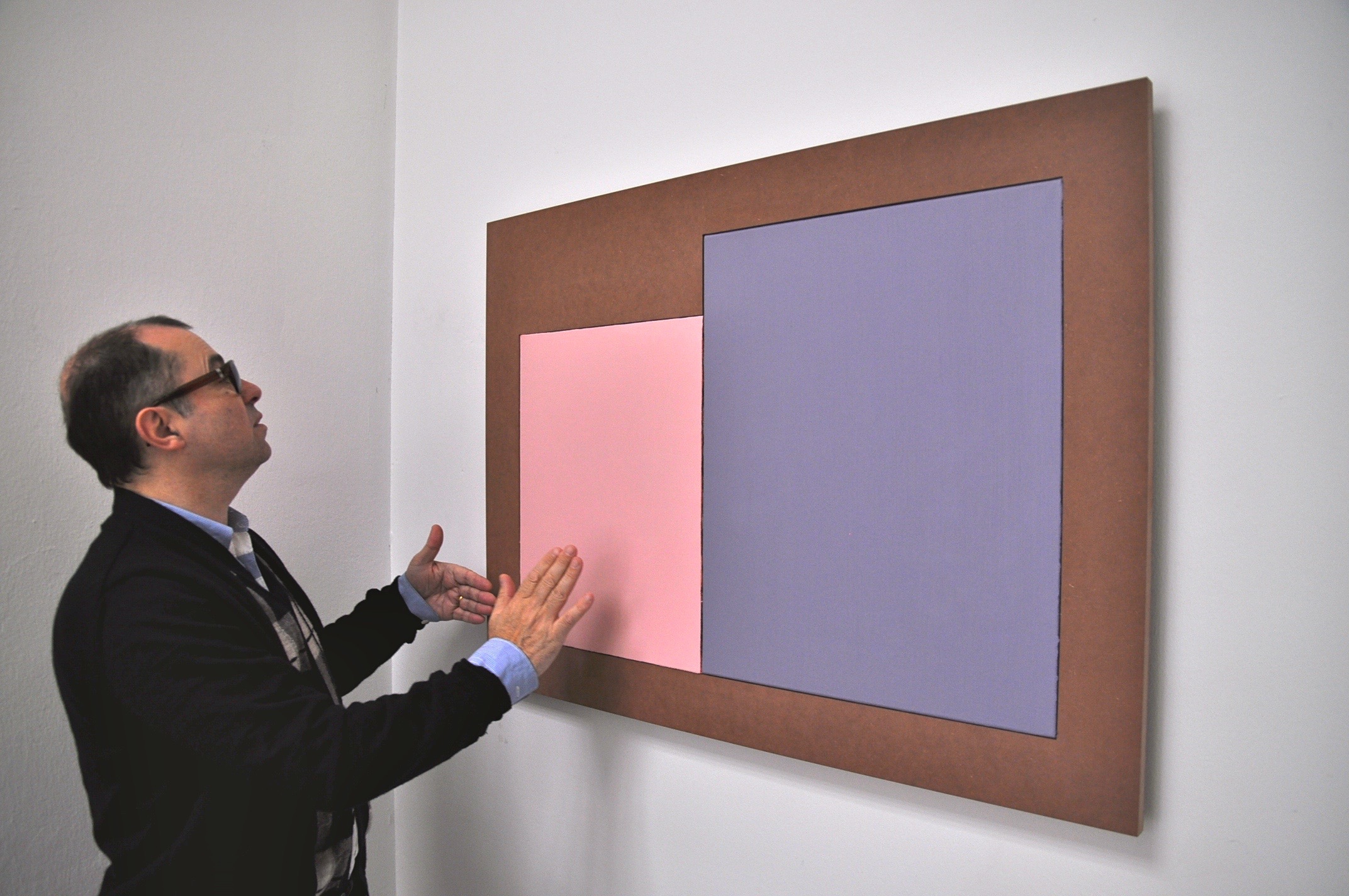

Lieber Fernando de Brito, Ihr Werkkomplex der Porträts, die Sie ‚Names’ nennen, ist derjenige, der sich in vielen namhaften Sammlungen findet und derzeit auch mit bedeutenden Arbeiten in der Galerie White Trash Contempory zu sehen ist. Vielleicht aber auch der augenscheinlich unverständlichste. Wie schaffen Sie die Bindung von der Linie zum Porträtierten?

Meine Idee ist, dass hier Assoziationen geschaffen werden. Dass der Betrachter sich durch mein abstrahiertes Porträt das Bild des Porträtierten vor Augen ruft. Natürlich ist das in unseren Gedanken erst einmal das äußerliche Bild. Hierbei möchte ich aber keine physiognomischen Porträts erstellen. Dann würde ich wahrscheinlich auch lieber ein Foto machen. Es geht mir darum, Erinnerungen von bestimmten Menschen zu bewahren. Eigentlich sind diese Arbeiten sogar eher Plakate über Menschen als Porträts von ihnen, da sie deren Geschichte erzählen. Für diese Arbeiten recherchiere ich sehr lange. Dann überlege ich, welchen Aufbau ich wähle, welche Sensibilität ich ihnen gebe, welche Farbe ich nutze. Manchmal vergehen darüber Jahre.

Ihr Name weckt bei vielen die Assoziation zu profanen Alltagsgegenständen, wie Geschirrhandtuch, Schottenmuster oder Tischdecke. Ringt Ihnen das noch immer ein Lächeln ab oder wird es irgendwann lästig?

Nein, ganz im Gegenteil. Mir sind diese Gegenstände und Muster ja tatsächlich wichtig. Ich komme in Portugal aus einer Gegend, in der auch Velazquez seine Wurzeln hat. Darüber hat für mich natürlich eine intensive Auseinandersetzung mit ihm stattgefunden. Er hat seinen malerischen Werdegang zum Beispiel mit Küchenbildern begonnen und der älteste, bislang historisch nachweisbare Stoff trägt ein Schottenmuster. In der Tradition liegt häufig Profanes. Auch das Ritual des Gläser-polieren ist jedem bekannt, der gerne Gäste empfängt. Da steckt ja ganz viel drin. Das ist doch unheimlich aufgeladen. Dieser Einfachheit eine Wertigkeit zu geben, macht mir Freude.

Ist Reduktion für Sie das Mittel der Wahl, um in unserer multimedialen Überflussgesellschaft Kunst zu erschaffen, die Bestand hat?

Mir geht es nicht darum ein bestimmtes Material zu besetzen. Das wird ja heute viel gelehrt. Besetze Dein Material, mache es Dir zu Eigen und dann hast Du Deinen Weg gefunden. Darum geht es mir nicht. In den ,Nuller’-Jahren gab es beispielsweise diesen ,Dachlattismus’, wie ich ihn gerne nenne. Plötzlich kam keine wichtige Ausstellung mehr ohne eine kapitale Arbeit aus Dachlatten aus. Selber habe ich mich da nie auf eine Suche begeben. Allerdings sehe ich in der Einfachheit von Materialien eine gewisse Stärke. Ich mag diese einfache Material-Sprache und gebe diesen Kleinigkeiten des Alltags aus Stoff oder Papier eine Wertigkeit, ohne ihnen dabei zu huldigen. Zudem haben diese von mir verwendeten Materialien in ihrer Einfachheit auch eine zeichnerische Qualität, die diesen Umgang durchaus rechtfertigt.

Leitet sich daraus für Sie auch Ihr Selbstverständnis als Künstler ab?

Ich betrachte mich nicht bewusst als Künstler und stelle mir somit auch diese Frage anders. Da bin ich, glaube ich, einfach Mensch und versuche das gut zu machen, was mir wichtig ist, wie auch der Bäcker, der morgens seinen Laden aufmacht. Oder der Fischmann, der sich darum kümmert, dass er gute frische Ware hat und die Auslage appetitlich aussieht. Das mache ich natürlich ganz ähnlich mit meinen Themen. Damit meine ich, dass ich diesen Habitus des Künstlers nicht brauche. Vielleicht hilft das beispielsweise auch in einem freien und offenen Umgang mit Künstlerfreunden.

Sie sind in unserem Vorgespräch auf Ihren Lehrauftrag an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften eingegangen. Wie wichtig ist Ihnen die Weitergabe und Vermittlung von Kunst in Ihrer Arbeit?

Sie sind in unserem Vorgespräch auf Ihren Lehrauftrag an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften eingegangen. Wie wichtig ist Ihnen die Weitergabe und Vermittlung von Kunst in Ihrer Arbeit?

Es geht ja nicht um das, was ich mache. Mir geht es um das Wachrütteln innerer Themen, die schon vorhanden sind, wie der Intuition. Das wird ja nicht gelehrt. Ein malerisches Problem oder Materialkunde sind doch dem gegenüber banale Themen. Auf die gehe ich dann ein, wenn ich konkret von einem Schüler damit konfrontiert werde. Mir ist aber wichtig, dass mir nicht nur für diese konkreten Themen das Vertrauen entgegen gebracht wird.

Also geht es Ihnen dabei mehr um das Begleiten von Entwicklungsschritten Ihrer Studenten?

Natürlich, ich hatte ja dieselben Themen und Probleme in dieser wichtigen Phase. Sehr gut erinnere ich mich an meine erste Begegnung mit einer Arbeit von Cy Twombly. Ich habe damals einfach an Kinderbilder gedacht und mich gefragt, was das für ein Zeug ist. Damals hätte ich nicht gedacht, wie nah ich mich einmal seiner Arbeit fühlen würde durch all diese Leichtigkeit, die Virtuosität und die Zurücknahme in seinem Werk. Ihm ging es nicht darum, etwas zu können und das zu beweisen. Das zuzulassen, bedeutet für mich ein hohes Maß an Freiheit und künstlerischer Souveränität und ich versuche auch in diese Richtung zu vermitteln. Künstlerischer Erfolg kann nämlich auch in Schwächen und im Scheitern liegen.

Unser gängiges Gesellschaftsbild fokussiert aber auf Erfolg und nicht auf Scheitern.

Genau. Wir mussten immer lernen alles richtig zu machen. Jede Generation soll ja etwas Besseres werden als die Elterngeneration. Aber das führt zu einem Perfektionismus, der nicht auf die Kunst übertragbar ist. Perfektionismus und Überflussgesellschaft behindern Kreativität. Die monetäre Beschränktheit der Studenten ist da wiederum hilfreich. Dadurch müssen wir uns dann in der Klasse Fragen stellen und Themen nachgehen. Es gibt zum Beispiel kaum Mittel um Dinge anzuschaffen. Also müssen wir ein bisschen klüger sein, um an Material heran zu kommen. Dann entsteht plötzlich schon ein Denken außerhalb der langweiligen Muster und schon schafft die Klasse Makulatur-Bögen aus einer Druckerei, Einmaltischdecken aus einem Restaurant, Papiertüten aus dem Supermarkt oder Briefumschläge aus einem Büro heran. So habe ich die Truppe schon mal auf eine Entdeckungsreise in die Materialwelt geschickt. Das macht auch mehr Spaß, als ins Zeichengeschäft zu gehen und einen A3 Block zu kaufen.

Die Ästhetik Ihrer Kunst nimmt den Betrachter sehr stark ein. Ist das Verhältnis zwischen diesem vermeintlich plakativen und dem großen Kontext von Minimal Art und konkreter Kunst für Sie problematisch?

Persönlich waren mir solche Etiketten immer egal, da ich mir auch nie vorgenommen habe, das eine oder das andere zu sein. Wenn man nicht narrativ oder figürlich arbeitet steht man ja schnell in diesen Ecken. Obwohl ich das bei Eduardo Paolozzi natürlich ebenso gelernt habe. Komischerweise bin ich aber nie daran interessiert gewesen. Ich wollte auch nie Geschichten erzählen. Wenn ich mal dieses Bedürfnis habe, nutze ich dafür das Medium Film, das ich hierfür als viel zeitgemäßer erachte. Im Zeichnerischen nutze ich dieses sehr strenge Repertoire von Vertikalen und Horizontalen. Da gibt es dann natürlich auch Störer, aber die Linie bedeutet immer Kommunikation und das interessiert mich. Linie ist doch eine ganz ursprüngliche Kommunikation. Wir kennen das aus der Nautik, der Kartographie. In der Linie liegen die Anfänge der Zieldefinition des modernen Menschen. Hierüber haben wir gelernt uns zu bewegen.

Wir haben über Ihr Verhältnis zu Ihren Schülern und Künstlerkollegen gesprochen. Eine weitere wichtige Konstellation ist die zu den Sammlern. Wie wichtig ist Ihnen dieser Umgang und wie eng wollen Sie ihnen kommen?

In erster Linie sehe ich in Sammlern Menschen, denen ich mich verpflichtet fühle, weiter zu machen. Sie ermöglichen mir, meine Arbeit zu machen, bestätigen mich und bringen mir Ihre Wertschätzung entgegen. Das beginnt aber zumeist mit Menschen, denen man nicht ansieht, dass sie Sammler sind. Vielleicht sind sie es auch gar nicht. Häufig habe ich mit ihnen zusammen über einen sehr stetigen Prozess einen Zugang zu gewissen Themen erarbeitet. Mir ist das auch wichtig, da ich überzeugt bin, dass hier viel Vertrauen dazu gehört, dem Gespräche und ein sehr persönlicher Kontakt voraus gehen. Nur so können sie ja auch verstehen, was ich eigentlich vor habe und wo ich hin will, um sich dann damit zu identifizieren. Bei meiner aktuellen Ausstellung hat ein großer Hamburger Sammler, den ich schon über 15 Jahre kenne, seine erste Arbeit von mir erworben. Das habe ich als ein großes Kompliment empfunden. Insbesondere, weil er eine ausgesprochen gute Wahl getroffen hat. Das mit Sicherheit kein Zufallstreffer. Der professionalisierte Kontakt zu den Sammlern bleibt jedoch die Aufgabe des Profis, und das ist der Galerist.

Aber auch der Tausch mit Künstlerfreunden ist mir wichtig. Hierüber wird die Akzeptanz unter Gleichgesinnten zum Ausdruck gebracht und auf diesem Weg sind bereits bedeutende Sammlungen entstanden.

Da das ‚Etikett ,Künstler’ für Sie keine besondere Bedeutung hat, interessiert es mich, wie Ihr Ateliertag aussieht.

Wie bei einem Tänzer. Vielleicht mit dem Unterschied, dass ich bereits sehr früh morgens ins Atelier komme. Dann zeichne ich mich aber erst einmal ein bisschen warm. Das mache ich meist mit meinen Künstlerbüchern. Danach organisiere ich meinen Tag, kümmere mich um meine Studien und Skizzen. Erst danach gehe ich zu meinen anderen Arbeiten, die eine höhere Disziplin und Konzentration erfordern. So bleibt eigentlich relativ wenig Zeit für das Wesentliche, was als Endergebnis in einer großen Ausstellung hängt. Das ist aber auch der Qualität geschuldet und somit gar nicht anders möglich.

Vor dem Hintergrund der Langwierigkeit des Entstehungsprozesses eines Kunstwerkes stellt sich mir die Frage, ob es auch entsprechend schwerer ist, sich durch Verkäufe davon zu trennen.

In der Tat ist das schwer. Natürlich besonders dann, wenn man zu einem Werk einen besonders engen Bezug hat. Gerade habe ich eine Arbeit abgegeben, von der ich lange Zeit gedacht habe, dass sie mich immer begleiten sollte. Aber ich hatte das auch schon kommen sehen. Diese Sammlerin fragte mich nach meiner Lieblingsarbeit und als ich ihr erläuterte, warum gerade diese für mich so bedeutungsvoll ist, war sie Feuer und Flamme dafür. Sie hat dann gar nicht so stark dafür gekämpft, aber ich habe erkannt, dass sie dort gut aufhoben ist und sie ihr dann verkauft. Sie ist dort am richtigen Ort, in der richtigen Familie. Meiner Meinung nach kann man auch nicht antreten und sagen ‚ich gebe das nicht her’.

Gibt es bei Ihrer ‚Names’ Serie der Porträts auch Persönlichkeiten, denen Sie sich bisher noch nicht so nähern konnten, wie Sie es sich vorstellen?

Natürlich. Zum Beispiel Joseph Beuys, der natürlich eine unüberschaubare Komplexität besitzt, oder auch Daniel Barenboim. Mit ihm beschäftige ich mich sicherlich schon 15 Jahre. Mental setze ich diese Persönlichkeiten, die mir schwer fallen, denen ich mich aber im Porträt nähern möchte, in ein Karussell. So gehen sie mir nicht verloren und ich sehe sie jede Runde einmal wieder und kann mir neue Gedanken dazu machen. Barenboim zum Beispiel sitzt im Feuerwehrauto, andere kommen dann auf das Pferd oder in die Kutsche. Generell geht es mir aber nicht so sehr darum, mich mit Prominenten auseinanderzusetzen, da ich natürlich auch in meinem Umfeld viele spannende Persönlichkeiten habe, die mich faszinieren und an denen ich dann auch dichter dran bin. Das macht es mir auch leichter. So kann ich präziser sein. Es ist also eine Mischung aus Zeichnungen für die Familie, meine Mutter, für Freunde, die gestorben sind, oder Persönlichkeiten, die ich bewundere, vielleicht weil sie sich selber zurück nehmen können.

Künstlerbücher sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Arbeit. Sobald Sie die letzte Seite eines Buches aufschlagen, gibt es keinen Zweifel daran, dass es nun zum Ende geht. Können Sie Sich vorstellen, dass auch andere Werkzyklen wie die Masters Serie einmal auslaufen werden?

Künstlerbücher sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Arbeit. Sobald Sie die letzte Seite eines Buches aufschlagen, gibt es keinen Zweifel daran, dass es nun zum Ende geht. Können Sie Sich vorstellen, dass auch andere Werkzyklen wie die Masters Serie einmal auslaufen werden?

Letztendlich sind die drei Werkzyklen der Masters, der Names aber auch der Ehepaare ja Porträtarbeiten. Da ich mich immer für die Geschichten von Menschen interessiere und es über nichts so viel zu erzählen gibt wie über Menschen, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Sicherlich wird sich die Form der Umsetzung weiter entwickeln, aber dieses Grundthema wird aus heutiger Sicht Bestand haben, da ich mir nicht vorstellen kann, hieran das Interesse zu verlieren.

Wie funktionieren Ihre ‚Ehepaare’?

Auf der Basis von Zweisamkeit. Ich bin der Meinung, dass aus dem Zusammensein zweier Menschen als Paar eine eigene Ebene entsteht, die ich hierdurch auch im Verhältnis zueinander zum Ausdruck bringe. Als Vorlagen dienen mir prominente Paare von gestern und heute oder auch beispielsweise ein peruanisches Ehepaar, das ich nicht persönlich kenne. Aber man sieht ja bereits, wenn man sich ihr Foto anschaut, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben. Genau der versuche ich mich dann assoziativ zu nähern.

Abschließend möchte ich Ihnen natürlich noch die obligatorische Frage nach den künstlerischen Vorbildern und Wegbegleitern stellen?

Das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Als Student habe ich natürlich den üblichen Ritt durch die Kunstgeschichte gemacht, und da kommt wahrscheinlich keiner an einem da Vinci, einem Vermeer oder natürlich auch einem Velazquez und all diesen Großen vorbei. Heute sind das eher Künstler, die ich kenne und somit ungefiltert erleben darf. Das sind beispielsweise Andreas Brandt, Jürgen Albrecht, Manfred Holtfrerich oder Bernhard Prinz, weil sie auf jeweils ihre Art und in ihrer Sprache ähnliche Themen verfolgen wie ich. Das hat dann auch nichts mit Formen oder Materialität zu tun, sondern für mich sind sie poetische Romantiker und so fühle ich mich auch ein Stück weit.

Das Gespräch führte Rene S. Spiegelberger am 21. November 2012 im Hamburger Atelier des Künstlers.