Ateliergespräch - Franz Erhard Walther

Ich treffe selten Menschen, die in der Qualität eines fähigen Künstlers Gestalt-Vorstellungen haben.

- Franz Erhard Walther

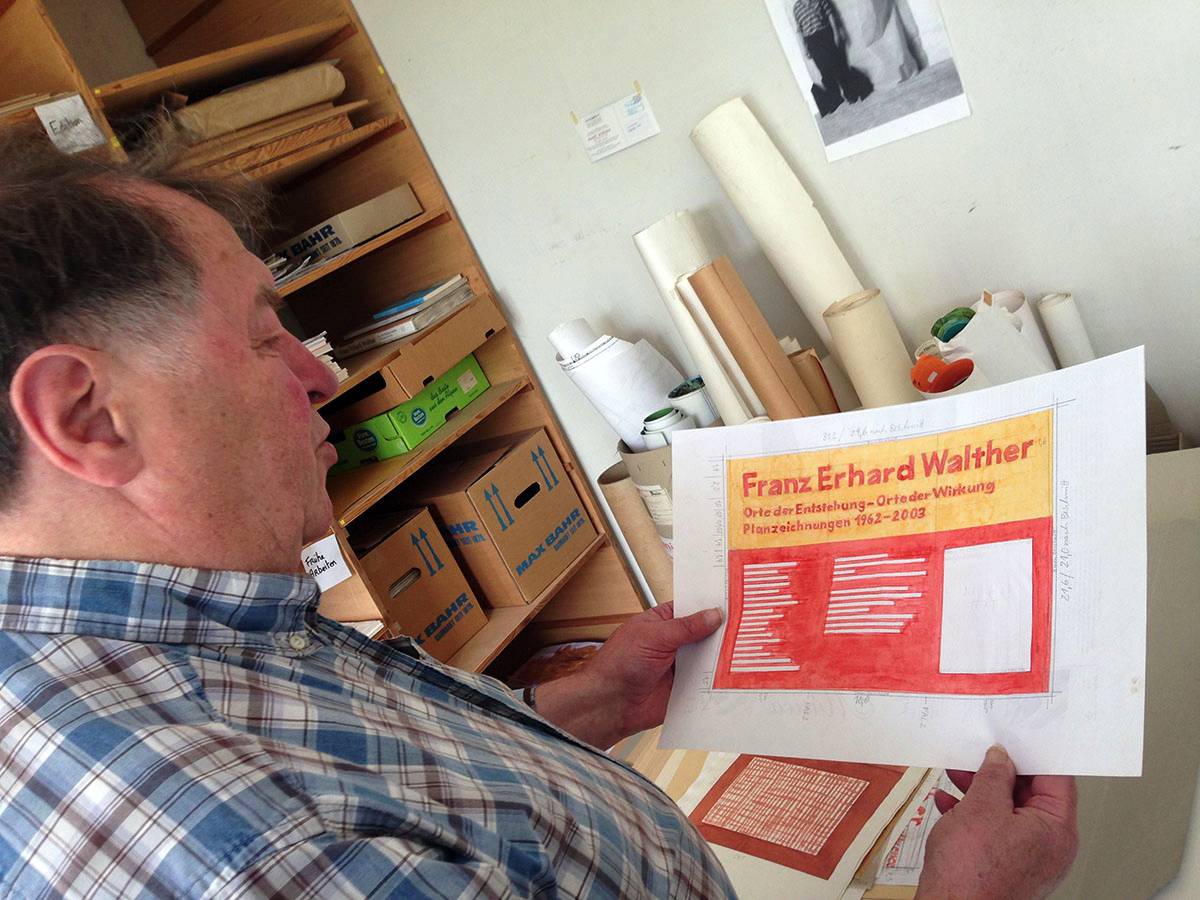

Nach über drei Jahrzehnten Lehrtätigkeit in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste schlägt sein Herz weiter für die Hansestadt, auch wenn Franz Erhard Walther mittlerweile wieder in seiner Geburtsstadt Fulda lebt. Die Zugverbindungen an die Alster kennt er auswendig und sobald das Gespräch auf seine alte Wahlheimat kommt, beginnt er zu schwärmen. Trotz der nur drei ICE Stunden Fahrt schafft Walther die Reise nur noch selten. Aktuell hat er fünf große Museumsausstellungen in Vorbereitung, darunter das Städel-Museum in Frankfurt, das MUDAM in Luxemburg sowie die Henry Art Gallery in Seattle. Eine Reihe an Buchveröffentlichungen, Katalogen und Werkvorführungen kommen dazu. USA, Belgien und verschiedene Museumsausstellungen in Deutschland und der Schweiz sind gerade erst bewältigt. Auch wenn man es dem herzlichen und entspannt wirkendem Künstler im unaufgeregten Barockstädtchen Fulda so gar nicht anmerken will: Er ist ein Weltstar. Bereits mit 30 Jahren wurde ihm die Ehre zuteil, im MoMA in New York ausgestellt zu werden. Heute ist er in jeder Konzeptkunst-Sammlung, die etwas auf sich hält vertreten. Zudem erfährt die Kunst der 60er und 70er Jahre derzeit eine Renaissance. Diese ist nicht nur inhaltlich sondern auch stark vom Kunstmarkt getrieben.

Im Jahr 1967 gingen Sie nach New York. Nach Ihrer Aussage hatten Sie zu dieser Zeit mit Ihrer Kunst keine Chance in Deutschland. Warum war das so und was war für Sie damals in den USA anders? Wie war die Situation dort?

Das habe ich nicht nur auf Deutschland sondern auf Europa bezogen. Das heißt, Westeuropa, im Osten war ja überhaupt keine Rezeption der Moderne vorhanden und ich wusste, dass Paris letztlich ausgedient hatte. Durch das Aufkommen der Pop- und Minimal Art ist dann eine neue Kunstszene entstanden, die frisch war und rasch an Einfluss gewann. Da ich mit meiner Arbeit bei den wenigen Galerien, die überhaupt in Frage kamen, keine Chance hatte, aber wusste, was in New York passierte, habe ich für mich beschlossen, es dort zu probieren. Ich bin da nicht aus Abenteuerlust hingegangen, sondern aus dem Grund, dass ich für die Rezeption meiner Kunst in diesem Zentrum eine Chance sah. Das ging auf den sogenannten Abstrakten Expressionismus zurück. Die konzeptuell geprägte Malweise von Barnett Newman oder Frank Stella bestärkte meine Hoffnung, dass ich in den USA verstanden werden könnte. Ich hab das ganz nüchtern betrachtet. Das sind jetzt sehr einfache Antworten, aber so einfach war auch die Situation. Man musste es nur richtig einschätzen.

Als Sie nach New York gegangen sind, wünschten Sie sich unbedingt ein Treffen mit Barnett Newman. Was hat Sie an Newman fasziniert?

Als Sie nach New York gegangen sind, wünschten Sie sich unbedingt ein Treffen mit Barnett Newman. Was hat Sie an Newman fasziniert?

Nach meiner Empfindung hat Newman die klassischen Kompositions-begriffe, mit denen wir damals immer noch befasst waren, außer Kraft gesetzt. Man konnte derzeit selbst das sogenannte Informel kompositionell lesen. Das war meiner Meinung nach bei Barnett Newman anders. Seine leeren, monochromen Flächen mit nur einer Linie versehen gingen darüber hinaus. Im klassischen Kompositionsbegriff findet sich immer eine Binnenform, die sich zum Format verhält. Das war hier nicht mehr der Fall, die Linie lief über das Format hinaus. Es stellte sich also die Frage, ob da eine Begrenzung in der Vorstellung geschaffen werden musste. Dadurch empfand ich diese Werke mit meinem Handlungsbegriff verbunden. Zudem hat die Bildgröße bestimmt, wie der Betrachter den Abstand zu wählen hatte. Damit ging er über die klassische Betrachtungsweise hinaus. Was ich in diesen Bildern gefunden oder was ich durch diese Bilder empfunden habe, war etwas, das ich in der europäischen Malerei zu der Zeit nirgendwo gesehen hatte. Damit meine ich Großzügigkeit, Weite und Offenheit. Barnett Newman stand für mich für New York und für Amerika.

Ab Ende 1969 lief im Museum of Modern Art in New York Ihre Ausstellung „Spaces“. Haben Sie das als einen Ritterschlag empfunden oder war es so etwas wie eine logische Konsequenz?

Das war für mich eine Mischung aus Beidem. Es war gewaltig, MoMA, meine Güte! Das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Ich war aber so frech, per Brief zu fragen, wer denn sonst noch beteiligt wäre. Mit dabei waren Robert Morris, Dan Flavin, Michael Asher und Larry Bell. Somit war ich in allerbester Gesellschaft und habe zugesagt. Das war eine großartige Sache. Aber andererseits dachte ich auch, dass ich da rein gehöre. Wenn man den Begriff Avantgarde verwenden wollte, betraf mich das. Ich wusste, dass in meinem Konzept, das Werk als Handlung zu denken, noch viele Möglichkeiten steckten, die auch über diese Zeit hinaus Bestand haben könnten. Aufgrund der Komplexität dessen fand ich es aber nicht selbstverständlich, dass man das auch so wahrnehmen würde, aber eben auch nicht so verwunderlich. Es hat mich dennoch gewaltig berührt.

Das war für mich eine Mischung aus Beidem. Es war gewaltig, MoMA, meine Güte! Das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Ich war aber so frech, per Brief zu fragen, wer denn sonst noch beteiligt wäre. Mit dabei waren Robert Morris, Dan Flavin, Michael Asher und Larry Bell. Somit war ich in allerbester Gesellschaft und habe zugesagt. Das war eine großartige Sache. Aber andererseits dachte ich auch, dass ich da rein gehöre. Wenn man den Begriff Avantgarde verwenden wollte, betraf mich das. Ich wusste, dass in meinem Konzept, das Werk als Handlung zu denken, noch viele Möglichkeiten steckten, die auch über diese Zeit hinaus Bestand haben könnten. Aufgrund der Komplexität dessen fand ich es aber nicht selbstverständlich, dass man das auch so wahrnehmen würde, aber eben auch nicht so verwunderlich. Es hat mich dennoch gewaltig berührt.

Ich durfte Sie in diesem Jahr zuletzt bei den drei Umbauten Ihrer Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle und der Werkarbeit mit den Handlungsbahnen im MARTa in Herford erleben. Wenn man sich mit Ihrer Arbeit befasst und Sie die Werkvorführung durchführen, ist diese Abgrenzung zur Performance, gar zum Happening, natürlich sehr klar. Umso mehr stellt sich die Frage, wie das ohne Sie darstellbar ist. Hat die Arbeit mit der Anwesenheit Ihrer Person einen höheren künstlerischen Wert oder funktioniert sie ohne Sie in gleicher Weise?

Die muss ohne mich funktionieren; obwohl am Anfang die Vorführung durch mich und meine Erläuterungen wichtig waren, habe ich Maßstäbe formuliert, wie man damit umgeht. Wir haben in den letzten Jahren zweimal längere Werkvorführungen und Werkhandlungen mit dem ersten Werksatz gehabt, bei denen ich nicht dabei war. Die eine lief von 2009 bis 2011 in der Dia:Beacon in New York. Dazu waren auch etwa 60 Werkzeichnungen, die von Handlungserfahrung, Werkerfahrung, Werkkonzeption, Werkprojektionen berichten, ausgestellt. Wir haben dann eine große Fläche in der Mitte des Raumes freigelassen und ich habe mit Kunstgeschichtsstudenten diskutiert, wie die Werkhandlungen zu denken sind. Man muss auch verstehen, wie die Werkstücke aus- und wieder zusammengefaltet werden. Denn das gehört dazu: eine Handlungssituation herstellen und wieder aufheben. Eines habe ich jedoch festgelegt: Keine Interpretation, sonst kommen die in Teufels Küche. Das hat eineinhalb Jahre lang hervorragend funktioniert. Ich hörte oft: „It jumps out of the time“. Bei all dem, was ich gemacht und gesehen habe, berührt mich das nach wie vor, denn die frühesten Arbeiten aus dem Werk sind ja vor 50 Jahren entstanden. Vor allem funktionieren sie nicht als ein historisches Bild, sondern als Gegenwartsformulierung. Das hatte dann auch das MoMA mitbekommen. Dort hatte ich Anfang 1970 diese Werkvorführungen. Inzwischen haben sie den 1. Werksatz erworben, dazu auch noch etwa 80 Werkzeichnungen und dafür im letzten Jahr einen Raum eingerichtet. Aus konservatorischen Gründen war es im MoMA nicht mehr möglich, mit den Originalen zu arbeiten, deshalb wurden zu diesem Zweck „exhibition copies“ angefertigt. Das sind formidentische Arbeiten, genäht aus einfachem Material, aus Nessel. Die Originale sind jedoch zur Anschauung vorhanden. Die Schwierigkeit war, dass dort der Raum ständig überlaufen war. Der Besucherzuspruch war also auch ohne meine Anwesenheit sehr groß. Dennoch war der Wunsch da, mich noch einmal vor Ort zu haben. Also war ich am letzten Tag nach einer einmonatigen Verlängerung der ursprünglich sechsmonatigen Werkvorführungen dort. Es gab einen riesigen Zulauf. Offensichtlich bringt die Präsenz des Künstlers immer noch was, auch wenn er die Werkverantwortung sozusagen abgibt. Aber auch im MoMA hat es ohne mich gut funktioniert. Das muss es auch. Wenn es von mir abhängig gemacht würde, wäre das traurig. Man könnte ja nicht agieren, wenn ich nicht mehr da bin.

Das ist ein großes Thema für junge Kuratoren. Wir kennen diese Diskussion heute ja sehr intensiv bei der Beuys Rezeption.

Das ist ein großes Thema für junge Kuratoren. Wir kennen diese Diskussion heute ja sehr intensiv bei der Beuys Rezeption.

Das stimmt. Ich habe mehrfach Aufbauten gesehen, die teilweise trotz vorhandener fotodokumentarischer Dokumente eine Katastrophe waren. Genau genommen habe ich noch keinen einzigen Aufbau gesehen, der nur annähernd funktioniert hat, seit er nicht mehr da ist. Es ist ein Problem.

Mögen Sie nochmals auf die „exhibition copies“ für die Werkvorführungen eingehen? Werden diese von allen Elementen eines Werksatzes angelegt?

Von denen, die zum Beispiel Holzteile zur Stabilisierung enthalten oder die mit Schaumstoff gepolstert sind, werden keine Repliken gemacht. Es werden diese exhibition copies lediglich von Werken angefertigt, die ohne zusätzlichen Materialien auskommen. Ein elf Meter langes Stück zum Hineinlegen hat eine Fütterung. Diese etwa einzufügen, wäre mir in der Reproduktion zu nah am Original dran. Aber wir haben jetzt eine Auswahl von über 20 Stücken festgelegt. Diese repräsentieren wesentliche Handlungsformen im Werksatz.

Sind diese Arbeiten aus Ihrem Atelier und entsprechend autorisiert, oder muss man sie als reines Arbeitsmaterial für die Zuschauer verstehen, um aus konservatorischen Gründen die Originale nicht übermäßig zu beanspruchen?

Sind diese Arbeiten aus Ihrem Atelier und entsprechend autorisiert, oder muss man sie als reines Arbeitsmaterial für die Zuschauer verstehen, um aus konservatorischen Gründen die Originale nicht übermäßig zu beanspruchen?

Sie stammen aus dem Atelier, werden in der Werkstatt gefertigt und müssen genauso präzise und formgenau wie die Originale sein. Insbesondere weil ich vermute, dass auch diese irgendwann Werkstatus erhalten. Sie unterscheiden sich allein im Material.

Ab 1971 erhalten Sie ihre Professur. Sie lehren insgesamt 36 Jahre in Hamburg. Bei Ihrem Fortgang nach New York wurde Ihre Kunst in Deutschland nicht verstanden. Wie kam es dann zu ihrer Berufung und wie wurden Sie hier als MoMA-Künstler wahrgenommen?

Später ist dieser Begriff „shooting star“ entstanden, den gab es zu der Zeit noch nicht. 1968 ist das Buch „OBJEKTE, benutzen“, welches die erste Veröffentlichung des König Verlags war, publiziert worden. Es wird jetzt nochmals neu aufgelegt. Ich empfinde es als ehrenvoll, dass es mehr als 45 Jahre später wieder in den Buchhandel geht und diesmal die Original-Textzeichnungen reproduziert werden. Dann kam 1969 die Ausstellung „When Attitudes Become Form“ von Harald Szeemann, noch bevor die Ausstellung im MoMA anlief. Zuvor hatte das Museum Haus Lange in Krefeld angefragt, ob ich über mehrere Tage Werkvorführungen machen könnte. Die Kunsthalle Düsseldorf kam zeitgleich mit demselben Wunsch auf mich zu. Bazon Brock berichtete in der FAZ über mich und widmete dem Thema nahezu eine ganze Seite. Darüber der Aufmacher „Die Überwindung der Kunst durch die Kunst“. Es folgte die MoMA Ausstellung und auf einen Schlag war eine dichte Rezeption da. Dann folgten mehrere Besprechungen in bedeutenden Zeitungen, und ein damals einflussreicher Kritiker schrieb in der WELT „Wie weit die Gegenwartskunst schon abgesunken ist, kann man daran sehen, dass dem deutschen Künstler Franz Erhard Walther in dem bedeutenden Museum of Modern Art, New York, ein Sackhüpfen gestattet wird.“ Es wurde überall darüber geredet. Dann erwarben der Museumsdirektor Paul Wember und Karl Ströher jeweils einen Werksatz. Das war für mich wie ein Lottogewinn. Ich konnte nun von meiner Kunst leben. Damit hatte ich nicht gerechnet.

Im Herbst 1970 bekam ich einen Brief, ob ich für eine Gastprofessur nach Hamburg kommen würde. Ich hatte zu dieser Zeit wieder in Deutschland zu tun, also sagte ich zu. Danach wollte ich wieder nach New York zurück. Zwischenzeitlich hatte man mir durch verschiedene Umstände bedingt eine ständige Professur angetragen. Ich war bereits auf dem Weg, als ich einen Anruf von Carl Vogel erhielt, der mir sagte „Du bist gewählt“. Ich habe dann intensiv mit den Studenten gearbeitet, die teilweise meines Alters waren, einige sogar älter. Mein Auftreten in der Hochschule wurde sehr kontrovers diskutiert, doch hat meine Lehre zahlreiche Studenten angezogen.

Sie sagten, dass Sie als Shooting Star nach Deutschland zurückkehrten. Warum waren Sie trotz dieser vielen Erfolge über Ihre Berufung erstaunt?

Ich hatte ein Problem mit dem, was man Avantgarde nennt. Die arrivierten Galerien und Publizisten haben mit meiner Kunst gehadert. Oft sogar die, die mir wohlgesonnen waren. Ich war nicht zu jeder Zeit ohne Zweifel, dass meine Kunst über die Jahre Bestand haben würde. Ob es die Themen, die ich bearbeitete, in zehn Jahren in der Kunst noch geben würde? Da gab es viele Skeptiker, was ich gut verstanden habe. Vor diesem Hintergrund war der Gedanke der Professur an einer Hochschule ein Problem für mich. Meine Konzeption, als ich da hinkam, erschien so fremd. Die hatten ja ein System von Gastprofessoren. Mit mir waren zeitgleich zum Beispiel Sigmar Polke und David Hockney da. Die hatten diese Probleme überhaupt nicht, weil sie der klassischen Malerei verhaftet waren. Sie hatten beispielsweise in der Pop-Art viele Bezugspunkte für ihre Arbeiten. Mit diesen paar Leuten war die HfbK auf einmal die Hochschule in Deutschland. Keine andere Hochschule in Deutschland hatte damals Künstler in dieser Qualität berufen, was zur Folge hatte, dass in den folgenden 10 - 15 Jahren ständig junge Leute der Namen wegen nach Hamburg gekommen sind. Die hatten sich da was erhofft und es hat sich irgendwann auch rumgesprochen, dass ich eine besondere Lehre praktizieren würde.

Ich hatte ein Problem mit dem, was man Avantgarde nennt. Die arrivierten Galerien und Publizisten haben mit meiner Kunst gehadert. Oft sogar die, die mir wohlgesonnen waren. Ich war nicht zu jeder Zeit ohne Zweifel, dass meine Kunst über die Jahre Bestand haben würde. Ob es die Themen, die ich bearbeitete, in zehn Jahren in der Kunst noch geben würde? Da gab es viele Skeptiker, was ich gut verstanden habe. Vor diesem Hintergrund war der Gedanke der Professur an einer Hochschule ein Problem für mich. Meine Konzeption, als ich da hinkam, erschien so fremd. Die hatten ja ein System von Gastprofessoren. Mit mir waren zeitgleich zum Beispiel Sigmar Polke und David Hockney da. Die hatten diese Probleme überhaupt nicht, weil sie der klassischen Malerei verhaftet waren. Sie hatten beispielsweise in der Pop-Art viele Bezugspunkte für ihre Arbeiten. Mit diesen paar Leuten war die HfbK auf einmal die Hochschule in Deutschland. Keine andere Hochschule in Deutschland hatte damals Künstler in dieser Qualität berufen, was zur Folge hatte, dass in den folgenden 10 - 15 Jahren ständig junge Leute der Namen wegen nach Hamburg gekommen sind. Die hatten sich da was erhofft und es hat sich irgendwann auch rumgesprochen, dass ich eine besondere Lehre praktizieren würde.

Ich möchte gern nochmals in Ihr Werk eintauchen und komme da auf eine ganz frühe Arbeit, einerGouache von 1957 mit dem Titel „Gelbes Lied“. Darüber sagten Sie, sie müsse nicht interpretiert, sondern gesungen werden. Seit 1990 entstehen in Ihrem Werk Arbeiten mit Bezug auf das Alphabet und die Musik. Geht es Ihnen hierbei auch um die esoterische Komponente?

Überhaupt nicht. Mit Esoterik habe ich null zu tun, absolut nichts. Das geht soweit, dass ich immer versucht habe, die klassischen Themen als Inhalt aus den Werken herauszunehmen. In der Handlung, in der das Werk entstehen soll, darf die Werkvorstellung nicht belastet sein durch irgendeinen Inhalt oder irgendein Thema. Das Thema entsteht erst in der Handlung. Also habe ich versucht, ohne eine Bedeutung zu arbeiten, also all dies herauszunehmen. Bedeutung, Thema, Inhalt, was auch immer entsteht, entsteht in der Handlung. Das steht einer Vorstellung von Esoterik absolut entgegen. Was viele Kunstinteressierte aus dem Zeitgeist heraus denken: Stille, Kontemplation, Meditation sind durchaus Elemente dieser Arbeit, aber es nicht deren Thema.

Damit komme ich direkt auf den Begriff von „Skulptur“, der nach Ihrer Definition nur auf Basis von Kunstgeschichte funktionieren kann.

Der historische Bestand ist unersetzbar. Es bestand also die Gefahr, sich so stark an die Kunstgeschichte zu binden, dass ich nicht frei genug bin, um das zu machen, was zu formulieren ist. Beispielsweise die alten Begriffe verlassen. Wenn ich auf einen Skulptur-Begriff bestanden habe, wurde mir unterstellt, ich wäre rückwärtsgewandt. Mir war aber sehr wohl bewusst, dass ich ohne diese Begriffe nicht arbeiten kann. Es schlug mir auch niemand neue Begriffe vor, die so interessant waren wie etwa der klassische Skulptur-Begriff. Der Kompositions-Begriff war zu offen, den konnte ich nicht alternativ gebrauchen. Dieses Sich-lösen aus der Geschichte ist also schon richtig, aber doch immer mit Bindung an die Geschichte, weil ein Urteil Parameter braucht.

Zu den Begriffen gehört dann auch der Sockel.

Definitiv! Auch das ist ein sehr wichtiger Begriff für mich. Die Anordnungen der Schreitsockel können als Raumformen gesehen werden. Wenn ich mich aber darauf stelle und Schritte vollziehe, mache ich diese Formen dadurch zu einem Sockel und kann mich selbst als Skulptur sehen. Deshalb gehört der Begriff „Skulptur“ unmittelbar dazu.

Zur Farbe: Ockergelb und Weinrot gehören zu Franz Erhard Walther wie Blau zu Yves Klein oder Braunkreuz zu Joseph Beuys. Was bedeuten Ihnen diese Farben, die ja fast wie ein Markenzeichen wirken?

Zur Farbe: Ockergelb und Weinrot gehören zu Franz Erhard Walther wie Blau zu Yves Klein oder Braunkreuz zu Joseph Beuys. Was bedeuten Ihnen diese Farben, die ja fast wie ein Markenzeichen wirken?

Es gibt in meinem Werk um 20 Farben. Im Werksatz haben die Farben keine besondere Rolle gespielt. Die wurden auch nicht extra gefärbt. Ich habe Stoffe genommen, die von der Stärke, der Qualität und der Farbigkeit her zum Werkstück passten. Wenn ich ein Braun bekam, musste ich das nehmen, wenn es ein Grün war, dann eben das. Ich hatte gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, dies anders zu organisieren. Gewisse Dinge gingen eben nicht. Es durfte beispielsweise kein Weiß sein, weil das eine Bedeutung entwickelt oder eine Bedeutung entwickeln kann. Die Farbe war nicht wichtig, obwohl ich persönliche Vorlieben hatte. Eine große Vorliebe habe ich für Weinrot. Aber die Farben haben bei dieser Konzeption, wo die Handlung im Vordergrund steht, keine besondere Relevanz. Gegen Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger Jahre ist dann der Bildbegriff wiedergekommen. Mit dem Bildbegriff durfte dann auch wieder Farbe auftreten. Das gab mir erstmals Anlass, über eine bewusste Akzentuierung meiner Wandformationen durch Farbe nachzudenken. Mittlerweile hatte ich auch die finanziellen Möglichkeiten, die Stoffe entsprechend meiner Vorstellungen färben zu lassen. Doch in welchen Farben? Blau war zum Beispiel wegen Yves Klein schwierig. Die Farben rufen bei mir Gestaltvorstellungen hervor und auf dieser Basis habe ich Entscheidungen getroffen.

Abschließend möchte ich Sie mit einem Ihrer Zitate konfrontieren: „Der Künstler ist ein Mahner, der viele Dinge wirklich besser weiß, und ein Bewahrer von Werten, der zugleich auch zukunftsorientiert ist.“ Viele der großen deutschen Künstler wie Martin Kippenberger, Rebecca Horn, Jonathan Meese oder John Bock waren Ihre Schüler und haben die internationale Kunst maßgeblich geprägt. War das also kein zu großer Brocken, den Sie Ihren Studenten da ins Aufgabenheft geschrieben haben?

Bitte verstehen Sie das nicht als Arroganz. Mahner und Bewahrer deshalb, weil der Künstler tatsächlich vieles besser weiß. Exemplarisch hierfür stehen seine Gestalt-Vorstellungen. Die spielen im gesamten Leben eine elementare Rolle. Ich treffe selten Menschen, die in der Qualität eines fähigen Künstlers Gestalt-Vorstellungen haben. Wenn überhaupt, dann nur in einem isolierten Kontext, so dass sie es nicht auf andere Lebensbereiche übertragen können. Der Künstler kann diese Gestalt-Vorstellungen in den Umgebungsraum oder die Gegenstandswelt projizieren. Das sind elementare Erfahrungen. Zu meiner Verblüffung kann der Philosoph oder der Literat das meiner Erfahrung nach nicht in dieser Weise. Das wäre der eine Teil.

Der andere Teil bezieht sich auf Geschichte. Mit den Dingen, die der Künstler hervorbringt, kann er immer wieder auf die Geschichte verweisen, Geschichte wachrufen. Dabei kann ich auch feststellen, ob ich das rechte Maß verwende oder ob etwas abgestorben ist. Das muss der Künstler erkennen und etwas schaffen, das der Geschichte zu antworten vermag. Das ist ein anschaulicher, kein abstrakter Prozess. Das Anschauliche ist unerlässlich. Durch diese Entwicklung wird der Bestand neu bewertet, befragt und umgewandelt, auf- und abgewertet, als wichtig oder unwichtig definiert, umgesetzt, verändert. Das funktioniert über Anschaulichkeit. Mir ist das wichtig, weil bei meiner Kunst das Anschauliche ja nur ein Teil der Werkfigur ist. Ein Großteil meiner Werkvorstellungen, meiner Kunstkonzeptionen, sind ja Formimaginationen, die durch die Werkstücke hervorgerufen werden. Als klassischer Bildhauer hätte ich vielleicht gar nicht die Berechtigung so etwas zu sagen. Das würde vermessen klingen. Aber von meiner Positionierung aus, die sich als Werkkonzeption ständig selbst in Frage stellt, bleibt das gar nicht aus. Deshalb darf ich so antworten.

Derzeit setzt eine international umfassende Würdigung Ihres Werkes ein. Ich würde diese aktuelle Aufmerksamkeit als überproportional zu der Wahrnehmung beschreiben, die Sie in Ihrer Zeit als Professor in Hamburg hatten. Was passiert hier auf einmal?

Dafür gibt es durchaus Gründe, das kommt nicht aus dem Blauen heraus. Aber ich habe nicht vermutet, dass ich das noch in diesem Umfang erleben würde.

Sie haben die Kunstgeschichte ja nicht nur durch Ihr eigenes Werk sondern auch durch das Werk Ihrer Schüler maßgeblich geprägt. Haben Sie sich für die Ausübung der Lehre in Ihrer eigenen künstlerischen Arbeit zurücknehmen müssen?

Zurückgenommen habe ich mich in meiner eigenen Arbeit nicht, die stand immer im Mittelpunkt. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, so hätte ich auch keine interessante Lehre bieten können. Meine eigenen Formen und Konzeptionen sollten aber nie der Maßstab für meine Studenten sein. Es ist peinlich, wenn man in eine Klasse kommt und die Arbeiten der Studenten wirken wie der Abguss des Meisters. Für mich war die Arbeit der Studenten der Ausgangspunkt.

Es muss ja nicht jeder den Anspruch haben, das große Rad zu drehen oder ein international erfolgreicher Künstler zu werden. Ich treffe heute immer wieder Menschen, die in einem ganz anderen Gebiet gelandet sind, teilweise gar nicht mehr in der Kunst arbeiten, sich aber immer noch an die damaligen Diskussionen erinnern und mir heute sagen „Das hat mein Leben geprägt“. Das ist für mich berührend, weil ich lange Zeit meinte, diese Menschen enttäuscht zu haben.

Herr Professor Walther, ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch, die spannenden Hintergrundinformationen und Ihre emotionale Schilderung.