Unikat II - Simon Schubert

Flächen und Tiefe

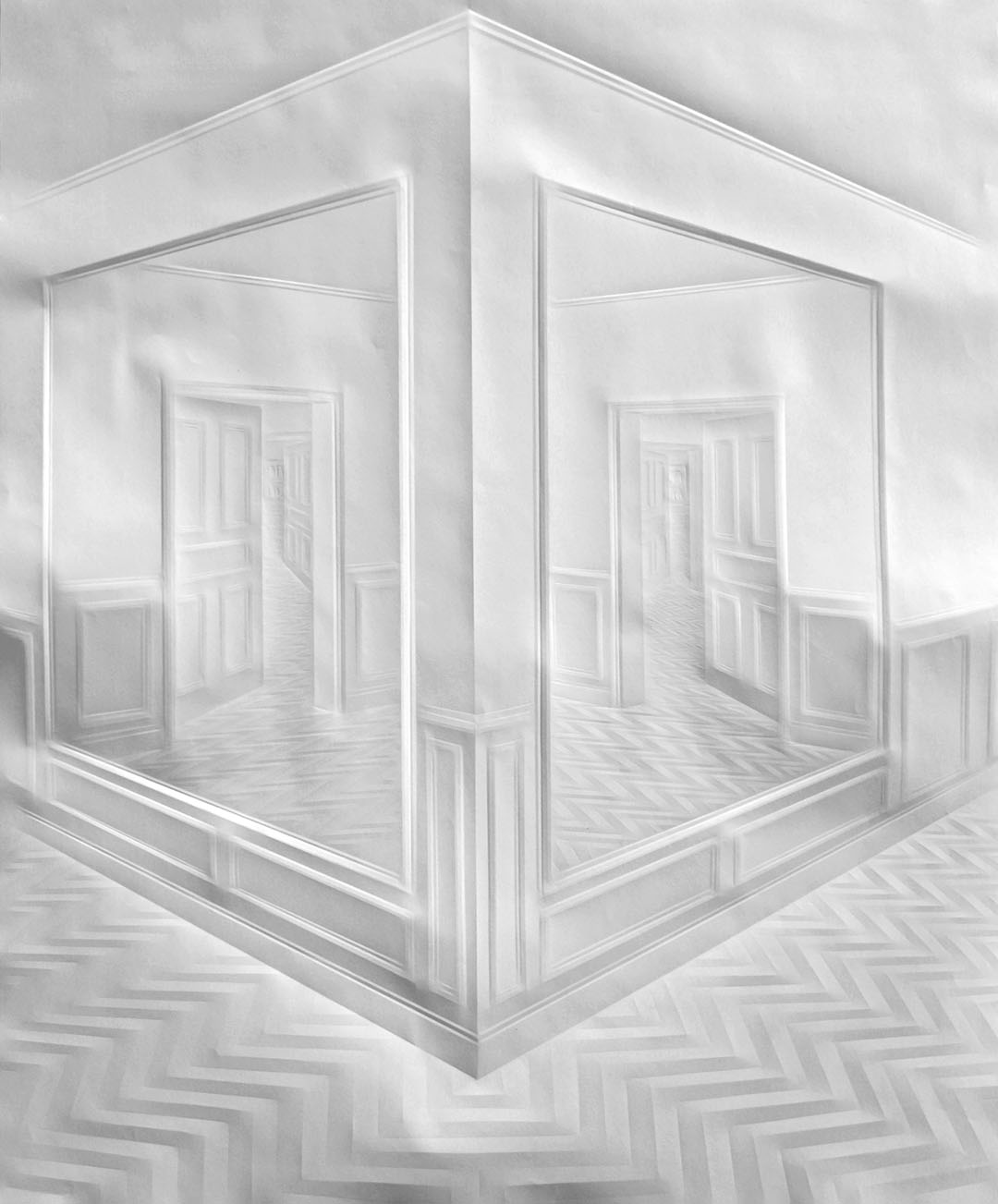

Simon Schubert gehört unbestritten zu jenen seltenen jungen Künstlererscheinungen, die, kaum dreißigjährig, die Akademie verlassen mit einem Werk im Kopf, sozusagen mit einem Bewusstsein, das seiner selbst inne wird. Bereits seine erste Einzelausstellung 2005 in Köln offenbarte dem Betrachter, und vielleicht nicht zuletzt auch ihm selbst, ein Gefühl von Fallen und gleichzeitigem Gehaltensein durch eine Raumfolge aus Papier, ganz weiß im Weißen, bei der begehbare und verschlossene Zimmer aufeinander folgten und sich in sich verschachtelten, einem Labyrinth gleich und einem Endpunkt. Fußleisten, ein Mantel an der Wand, ein Türblatt und Bilder in Rahmen waren allein durch Faltungen im Papier sichtbar, aber durch die ungerichtete Beleuchtung an der Grenze zum Wahrnehmbaren.

Den Titel dieser Installation entlehnte Simon Schubert dem späten Prosatext „Le Dépeupleur“ von Samuel Beckett, von dessen Werk seine Arbeit seit der Akademiezeit maßgeblich beeinflusst ist und der den Reichtum seiner inneren Anlagen entwickeln half. Becketts Begriff von Abstraktion und die reduzierten sprachlichen Formen, die er dafür fand, schienen ein grundsätzliches Problem von Raumdarstellung zu lösen, nämlich die Abhängigkeit vom Ausformulierten und die damit verbundene Schwierigkeit, dass das Ausformulierte das Geheimnisvolle auslöscht.

Bei Schubert formuliert sich das Formulierte selbst aus. Alles findet auf dem weißen Papier statt, dem der Inhalt des Bildes, das es trägt, durch Faltung und Knicke eingeschrieben wird. Und es benötigt in dieser Konsequenz Licht, um sichtbar zu werden. Und mit dem Licht ändert sich auch das Bild, nicht in seiner Bedeutung, aber in der Tiefe, in seinen Schwingungen und in seiner emotionalen Zugänglichkeit.

Bei Schubert formuliert sich das Formulierte selbst aus. Alles findet auf dem weißen Papier statt, dem der Inhalt des Bildes, das es trägt, durch Faltung und Knicke eingeschrieben wird. Und es benötigt in dieser Konsequenz Licht, um sichtbar zu werden. Und mit dem Licht ändert sich auch das Bild, nicht in seiner Bedeutung, aber in der Tiefe, in seinen Schwingungen und in seiner emotionalen Zugänglichkeit.

Es ist ein inneres Labyrinth, das Simon Schubert unaufhörlich abschreitet. Auch hierin ist er Beckett sehr ähnlich. Und darin, dass beim Abschreiten die aufgenommenen Begegnungen in der Kunstgeschichte unmittelbare Entwicklungen erzeugen. So ging dem Verfassen des Textes „Le Dépeupleur/ Der Entvölkerer“ 1966 Becketts Besuch einer Ausstellung in der Pariser Nationalbibliothek voraus, die der so genannten „Revolutionsarchitektur“ gewidmet war. Das sind imaginäre Bauten aus Grundformen: Pyramiden, Würfel, vor allem aber runde Hohlkörper, nicht verwirklichte, auch gar nicht zur Ausführung bestimmte Entwürfe, eigentlich Bilder, sprechende Bilder. Etienne-Louis Boullée, der Schöpfer des „Kenotaph Newtons“ nannte sie Architecture parlante. Seine Entwürfe wird Beckett in der Ausstellung gesehen haben. Der Kenotaph, dieses Mausoleum mit dem Grab Newtons in seinem Innern, ist eine riesige hohle Kugel, die in ihrem oberen Drittel runde Öffnungen nach außen hat. So ist es innen bei Tag wie Nacht, und das Licht, das durch die Fenster eindringt, zeichnet den Sternenhimmel ab. Die Form, mit der Beckett den Raum in seinem Text beschreibt, ist ebenfalls ein geometrischer Körper, ein Zylinder, hohl und bevölkert mit Wesen, die sich nach immer wiederkehrenden Gesetzen bewegen und dabei den Aufstieg über Leitern nach oben versuchen. Die Leitern, der geometrische Raum, eine unerreichbare Höhe, die Nischen in den Wänden, das Gefangensein erinnern sicherlich auch an die „Carceri d’invenzione“ von Piranesi, und Piranesis distanzierter Blick in das Düstere entspricht dem Dantes, der die Hölle begehen konnte. Dante selber erscheint an einer Stelle in Becketts Text, als einziger Name. Aus dieser Vielzahl von Bezügen, aus diesen Chiffren für philosophische Thesen subtrahiert Beckett den Zustand, der sich doch nach allen Richtungen hin zu öffnen in der Lage ist, ein Nukleus, nicht Philosophie, sondern Kunst.

An diesen Gedanken von Kunst knüpft Simon Schubert an. Und seine Kölner Rauminstallation „Entwohner“ ist in vielen Durchdringungen eine Verneigung vor diesem Schriftsteller. Weiße Räume, angefüllt von der gedanklichen Auseinandersetzung mit den künstlerischen Möglichkeiten des Weglassens, des Verschwindens und der Öffnung. So befand sich in einem der Räume eine Papierfaltung mit dem Bild einer zentralperspektivischen aufsteigenden Treppe, in einem anderen Raum sah der Betrachter in einem „Spiegel“ das Antlitz eines alten Mannes mit sanften Zügen, im Flur hing das gefaltete Gegenstück zum „Eismeer“ von Caspar David Friedrich und in dem Hohlraum einer nicht existierenden Wendeltreppe, auch ein Motiv, dem sich Simon Schubert immer wieder zugewandt hat, saß der Bewohner selbst, ein Entwohner seiner eigenen Behausung. Zuletzt sind es die über die Jahre entstandenen Papierarbeiten mit Beckett Portraits, die neben dem unaufhörlichen Gefesselt-sein oder der Anziehung zeigen, dass in der Tiefe die Aussagen nie erschöpfend getroffen werden können. Und es auch gar nicht müssen.

Ähnlich durchdrungen von Bezügen zu Werken der Kunstgeschichte sind Simon Schuberts Skulpturen. Unabhängig von ihrer zum Teil aufwendigen Herstellung führen sie sich selbst zurück auf die Spannung zwischen Verschlossen-sein und Mitteilung, zielen also in das Zentrum der Fähigkeit, die Welt in ihrer inneren Logik abstrakt zu begreifen. Die Figur eines Mannes, der, vor einem Spiegel stehend, sich selbst von hinten sieht, nimmt Bezug auf das Gemälde „La reproduction interdite“, das René Magritte 1937 schuf. Hier wie da und trotz aller Ironie, die Magritte auszeichnet, geht es um das Problem, dass eine Person, die nur aus Rückenansicht besteht und keine Vorderansicht hat, in Wirklichkeit keine Person ist. Ist unser Gesicht, wo wir sind? Das Verhüllen des Gesichtes ist durch die Verdoppelung der Rückseite auf die Spitze getrieben. Denn durch das Verhüllen, schließlich durch das Verschwinden, ist man selbst verschlossen und verweigert der Welt den Zugang, den sie als natürlich empfindet. Es geht auch um die Angst des Verlustes von sich selbst.

Ähnlich durchdrungen von Bezügen zu Werken der Kunstgeschichte sind Simon Schuberts Skulpturen. Unabhängig von ihrer zum Teil aufwendigen Herstellung führen sie sich selbst zurück auf die Spannung zwischen Verschlossen-sein und Mitteilung, zielen also in das Zentrum der Fähigkeit, die Welt in ihrer inneren Logik abstrakt zu begreifen. Die Figur eines Mannes, der, vor einem Spiegel stehend, sich selbst von hinten sieht, nimmt Bezug auf das Gemälde „La reproduction interdite“, das René Magritte 1937 schuf. Hier wie da und trotz aller Ironie, die Magritte auszeichnet, geht es um das Problem, dass eine Person, die nur aus Rückenansicht besteht und keine Vorderansicht hat, in Wirklichkeit keine Person ist. Ist unser Gesicht, wo wir sind? Das Verhüllen des Gesichtes ist durch die Verdoppelung der Rückseite auf die Spitze getrieben. Denn durch das Verhüllen, schließlich durch das Verschwinden, ist man selbst verschlossen und verweigert der Welt den Zugang, den sie als natürlich empfindet. Es geht auch um die Angst des Verlustes von sich selbst.

Simon Schuberts Skulpturen spielen in noch viel stärkerem Maße als die Papierarbeiten mit der emotionalen Ebene des menschlichen Gegenübers. Ihre Gesichtslosigkeit ist beunruhigend, aber ihre Stille ist es nicht. Sie sind vielmehr in ihrer Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit offenbar. So ist der weibliche Körper zugleich Landschaft, ist ein Hort für Begehren, der von Kindern schützenswert, aber auch von unheimlicher Fremdheit. Es scheint, als würde Simon Schubert diese Themen in eliptischen Bahnen immer wieder berühren.

In den Papierfaltungen hingegen hat sich in den letzten Jahren ein immer intensiveres Interesse an der Segmentierung und Unendlichkeit architektonischer Situationen ergeben. Der Betrachter, selbst unsichtbar, hat vor sich einen Spiegel, einen zweiten im Rücken, und der Raum verliert sich im Ornament unaufhörlicher Wiederholung. Die Wände sind vertäfelt, Decken und Türen verziert, und die Spiegel, die statt Bildern in den Rahmen hängen, machen die Oberflächen durchlässig und grenzenlos. Die glatte Fläche einer Tischplatte, die mitten im Raum zu schweben scheint, obwohl sie eigentlich auf vier Beinen steht, hebt auf eigentümliche Weise die Größenverhältnisse auf, könnte sie doch eben so gut ein blinder Fleck sein, ohne ein Vorne und Hinten zu definieren.

In seiner jüngsten Arbeit, die für die Rene S. Spiegelberger Stiftung entstanden ist, wird die Begehung eines ganzen, wenn auch imaginären Gebäudes möglich, und es entstehen am Ende hundert aufeinander folgende Einzelblätter, in Gruppen auf die Zimmer dieses Hauses verteilt. Wir begleiten eine nur als Umriss wahrnehmbare Person, ein Kind, das Raum um Raum erkundet, leere Räume, belebt nur durch das Unbelebte, jedes Bild ein Fenster in etwas hinein, was uns unbekannt und doch merkwürdig vertraut scheint.

Wahrscheinlich deswegen, weil jedes Einzelne von unglaublicher Schönheit ist.

Franz van der Grinten